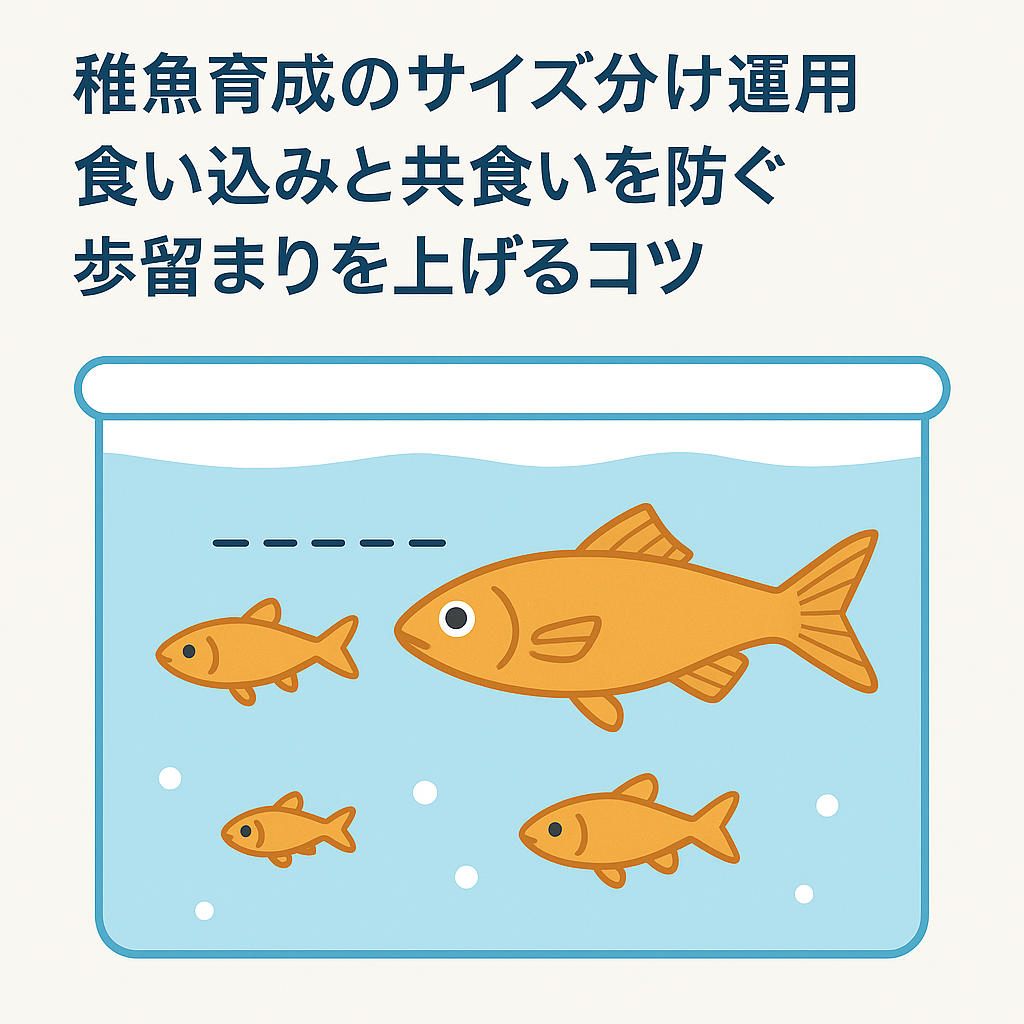

稚魚のロスはサイズ差から生まれます。口の大きさ=食べられる餌が違うため、早めのサイズ分けと給餌/密度の最適化で歩留まりを底上げしましょう。

結論:7〜10日ごとにサイズ確認→小/中/大で分ける。餌はパウダー→微粒→粒へ段階的に。密度は徐々に下げ、週1で1/5換水+毎日少量の足し水。

サイズ別の餌と運用(目安)

| 全長目安 | 餌 | 回数 | 運用のコツ |

|---|---|---|---|

| 〜5mm(孵化〜1週) | 稚魚用パウダー | 1日3〜5回 | 水面張力を弱める・弱エアで酸欠防止 |

| 5〜10mm(1〜3週) | 微粒/すり潰し粒 | 1日2〜4回 | サイズ差が出やすい時期→分ける |

| 10〜15mm(3〜6週) | 小粒 | 1日2回 | 若魚へ移行。観賞容器に順次合流 |

サイズ分けのやり方

- 白バケツに移して観察すると差が見やすい。

- 稚魚網/ソフトカップで大きい個体→中→小の順に掬って分ける。

- 週1ペースで再チェック。大サイズは早めに若魚容器へ。

密度・水の管理

- 密度:最初はやや多めでもOK。サイズ分けで徐々に分散。

- 足し水:毎日少量(同温)で蒸発分を補う。

- 換水:週1で1/5。皿に当てて静かに注水。

共食い・食い込みを防ぐ工夫

- 給餌間隔を空け過ぎない(少量こまめに)。

- 隠れ家を用意(水草/スポンジ)。

- 夜間の酸欠対策に弱エアで水面を揺らす。

おすすめツール

▶ 稚魚用パウダー/微粒

リンク

▶ 白バケツ(観察/サイズ分け)

リンク

▶ 稚魚網/ソフトカップ

リンク

▶ 隔離用プラケース(合流前の待機)

リンク

トラブル早見表

| 症状 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 小型が消える | サイズ差/共食い | 即サイズ分け・隠れ家追加・給餌回数UP |

| 痩せ個体がいる | 競合で摂餌不足 | 小サイズ優先の別飼育・微粒餌を増やす |

| 水面でぐったり | 酸欠/高温 | 弱エア・遮光・水量UP・部分換水 |